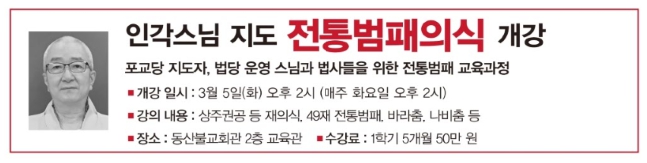

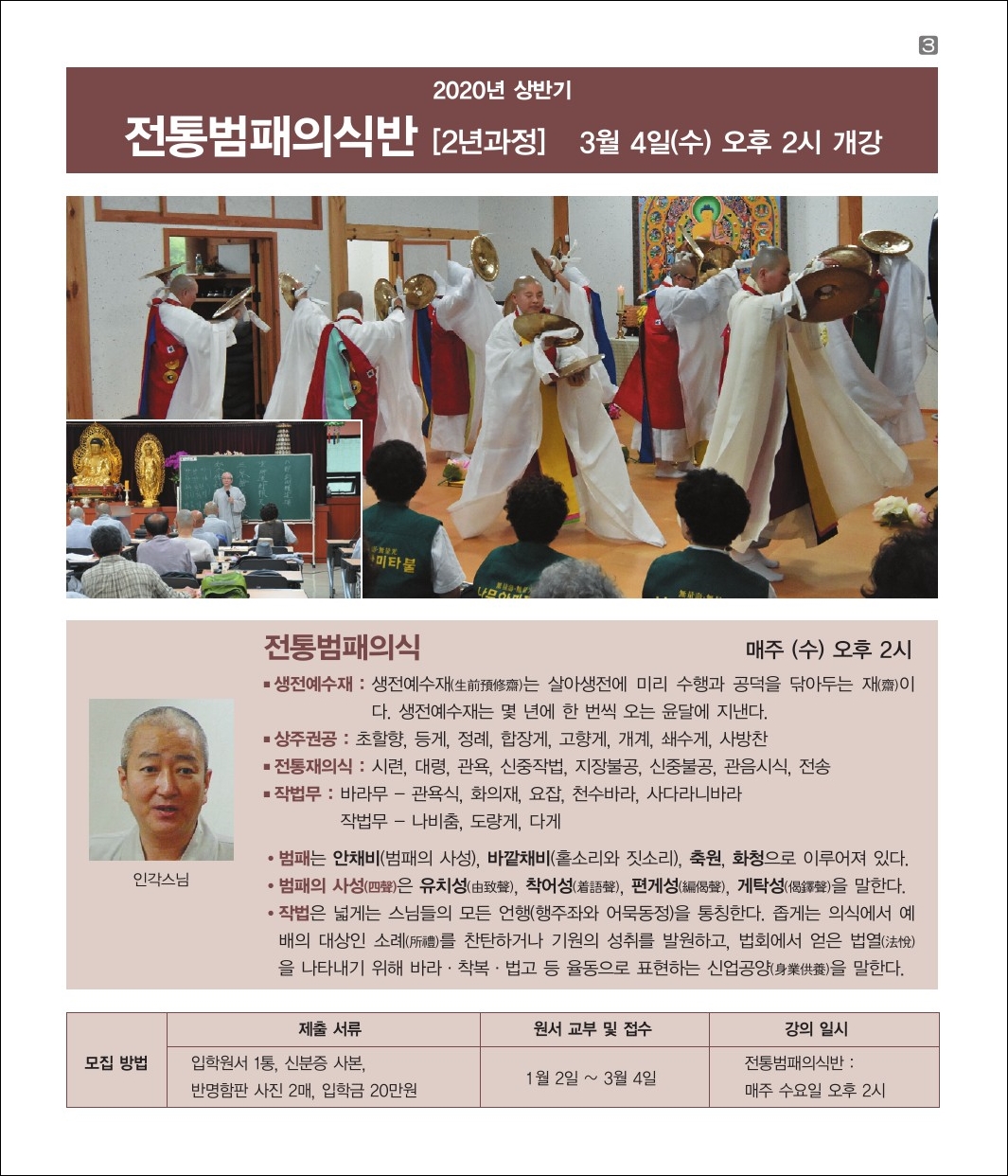

전통범패의식

| 불교의식에서 사용되는 범패는 범서를 찬탄하는 말로써, 어산(魚山)이라 합니다. 범패는 당과 유학간 신라 진감선사에 의해 한국범패로 이어졌으며, 범패는 불교의식의 진생시 사용되어지는 모든 음악을 총칭합니다. 범패는 신앙심을 토대로 한 것으로 부처님의 말씀을 몸(身), 입(口), 정신(意)을 통해 어우러지는 수행적 기능을 가지고 있습니다. 이러한 음악은 사물(四物)과 함께 어우러져 작법과 더불어 청각및 시각적인 것을 더욱 심화시키는 기능을 갖고 있습니다. |

|

ㅇ전통범패과정 ㅁ 개강일시 2026. 3. 10(화) 오후 2시 (인각스님)

| 불교의식을 집전할 때 행하는 소리의 연원은 범패(梵唄)라고 한다. 의식음악 (儀式音樂) 범음(梵音) 어산곡(魚山曲) 또는 인도(引導)소리라고도 한다. 절에서 재(齋)를 올릴 때 부르는 소리이다. 범패를의식 음악이라고 한다면 카톨릭의 "그레고리안성가" 와 비슷한 것이라고 하겠다. 회교의식 음악에도 비슷한 소리가 있다. 범패는 장단이나 반주가 없는 단성선률(單聲旋律)의 음악이다. 작곡자가 누군지는 알 수 없으나 우리나라 범패는 신라시대 스님이신 진감(眞鑑)선사로부터 비롯된 것이라고 하지만 확실치는 않다. 하동 쌍계사에 남아있는 진감선사 대공탑비문(大空塔碑文)을 근거로한 말이다. 이보다 진감선사와 같은 시대의 사람인 일본의 구법(求法)승려 "원인자각(圓仁慈覺)" 대사가 남긴 "입당구법순례기(入唐求法巡禮記)" 에 따르면 범패는 옛부터 1 당풍(唐風, 당나라) 2 향풍(鄕風, 신라) 3 고풍(古風, 일본) 등 세가지 유형이있다고전한다. 우리나라에서는 불교가 국교(國敎)였던 삼국시대와 고려시대 범패의식이 성행했던 것으로 생각되는데 문헌상 사료(史料)가 전무해서 자세히 알 수가 없다. 법음종보(1748년)의 기록에는 범패전문승려들의 이름이 기록되어 있다고 하는데 1911년 일본총독부의 사찰령 반포에 따라 범패 작법(作法)이 금지되었다고 하며 해방 이후 서대문 소재 봉원사를 중심으로 그 맥이 이어지고 있을 뿐이다. 범패작법은 ① 상주권공재(常住勸供齋)② 시왕각배재(十王各拜齋) ③ 생전예수재(生前豫修齋) ④ 수륙재 (水陸齋) ⑤ 영산재(靈算齋) 등 다섯가지로 분류한다. 규모가 가장 작은 것은 상주권공재로 49재의 경우이다. 대승불교(大乘佛敎)권에 속하는 우리나라에서는 기도의례를 중시하지 않는 선종(禪宗) 사찰 수행자들의 영향으로 의식 작법에 사용되는 법패 소리를 중시하지 않는다. 뿐만 아니라 기도중심의 종교인 기독교나 회교와 같은 이교(異敎)에서는 의식(儀式)을 떠나서는 존재할 수가 없기 때문에 의식을 다채롭게 꾸미지만 "견성오도(見性悟道)" 를 구경의 목표로 하는 불교는 의식에 매달린다면 격에 맞지 않는다. 하지만 조석예불(朝夕禮佛)과 헌공(獻供)등 의식을 집전 할 바에는 좀더 여법하고 정중하게 집전하므로써 법회나 행사의 격을 높일 수 있기때문에 전통에 근접하되 듣고 알 수 있는 우리말과 대중이 수월하게접근할 수 있는 소리로 해보자는 것이다. 범패라고 할 때 범(梵)의 뜻은 범천(梵天) 즉 하늘이라는 뜻이니 범패는 하늘의 소리가 된다. 그러나 누가 언제 어디서 얻었거나 지은 소리인지 전혀 알 수가 없다. 선율(멜로디)을 표시한 악보가 없으므로 구전되어 소리로 전해지고 있을 뿐이다. 이것을 어산곡(魚山曲)이라고 했을 때 어산이 라는 말의 연유에서 어림짐작을 하게 된다. 부처님께서 열반에 드신 후 마음이 여린 젊은 수행자가 스승에 대한 사모의 정 때문에 부처님의 체취가 남아 있는 숲속에서 혼자 수행중이었다. 달빛이 밝고 고요한 밤 큰 연못가에 앉아 선정(禪定)에 잠겨 있던 스님은 스승에 대한 간절한 그리움에서 법구경 한 구절을 애끓는 소리로 읊었다. 그 때 바람이 불어 연못에 물결이 일렁거렸다. 스님의 고고한 소리가 얼마나 청아한 소리였는지 연못의 고기떼들이 소리에 맞추어 파도 따라 춤을 추듯 헤엄치는 모습을 보고 어산곡(魚山曲)이라 이름을 붙였다는 전설이 있다. 의식에 쓰이는 염불 게송(偈頌)등의 문장은 부처님을 찬탄하는 찬불, 법문, 참회, 발원문, 진언, 다라니 등으로 기술되어 있다. 그러므로 의식을 집전하는 바에는 지극하고 간절한 마음으로 어산곡을 불렀던 스님과 같은 심정으로 하면 되는 것이다. 어렵기 그지없는 전통소리를 답습하기 보다는 간절하고 깊은 신심에서 샘솟는 영혼의 소리가 될 수 있게 자연스럽고 정중하게 하면 되는 것이고 다만 듣는 사람이 이해할 수 있도록 우리말로 하면 된다. 소리가 너무 속되어도 좋지 않으니 음성을 틔우고 다듬는 방법으로 경전 독송을 하거나 고성염불(高聲念佛)도 좋은 방법이니 참고하시기 바란다. |